马院士为您讲述“双奥”之都背后的故事

人物

02-28

2018

第二十三届冬季奥林匹克运动会于2月25日晚在平昌奥林匹克体育场闭幕。中国作为下届冬奥会主办国,在闭幕式上奉献了《2022相约北京》8分钟文艺表演。随着平昌冬奥会圣火缓缓熄灭,冬奥会开启了“北京周期”,届时北京将成为全世界第一个举办过夏季奥运会和冬季奥运会的城市。

《2022相约北京》8分钟文艺表演

奥运会让世界了解中国,也让中国了解了世界。而北京奥运会的成功举办,离不开那些为申奥事业默默作出奉献的人。

马国馨作为中国体育建筑引领者,由他主持设计的国家奥林匹克体育中心率先的实现了无障碍环境,成功举办了第十一届亚运会。而后,他又马不停蹄的投身于1991年、2000年两次的申奥工作中,主持申奥体育场馆的规划设计工作,为北京成功获得2008年奥运会主办权作出了巨大贡献。

马国馨

中国工程院院士,第二届“梁思成建筑奖”获得者,全国工程勘察设计大师,北京市建筑设计研究院股份有限公司(BIAD)总建筑师。

01 马国馨与体育建筑·奥林匹克的不解之缘

谈起马国馨与体育建筑的缘分,要追溯到上世纪70年代初,当时还不到30岁的马国馨作为项目设计主要负责人之一,承担了其建筑设计生涯中的第一个公共建筑项目——北京国际俱乐部的设计工作。

北京国际俱乐部

北京国际俱乐部

北京国际俱乐部有1万多平方米的面积,包括娱乐、餐厅和网球馆、室外游泳、跳水等项目。那时的马国馨并不熟知这些体育场地的规格标准,他感到在体育建筑设计中要学的东西太多了,好在马国馨所在的BIAD对体育建筑设计有很多经验,曾设计了北京体育馆、北京工人体育场、首都体育馆等,一批老同志的倾心指导和马国馨自己孜孜不倦的努力为工程的顺利进行打下了良好的基础,也让马国馨对体育建筑有了深切的感悟。

马国馨(左四)与丹下健三(右三)合影

马国馨(左四)与丹下健三(右三)合影

1981年至1983年,马国馨在日本丹下建三的都市与建筑事务所研修,回国后,他带着国外建筑设计的先进理念,着手第十一届亚运会场馆国家奥林匹克体育中心的规划及设计工作。从参加亚运会工程的可行性研究到国家奥林匹克体育中心建成,整整用时7年,马国馨和他的同事们为国家奥林匹克体育中心的建设倾注了大量心血,开创性的将“人车分流”、“景观布置”等国外先进的理念应用到了设计之中,史无前例地在全场实现了残疾人无障碍环境。最终,国家奥林匹克体育中心荣获了"国家科技进步二等奖"、"建设部优秀建筑设计一等奖"、"北京市科学技术特等奖"等多项奖励。当马国馨接过由国际奥委会主席萨马兰奇签字的"体育建筑奖"国际奥委会奖牌时,他感到的不仅仅是荣誉,更多的是几分压力。

国家奥林匹克体育中心全场实现了残疾人无障碍环境

国家奥林匹克体育中心全场实现了残疾人无障碍环境

1991年,中国首次申办奥运会,马国馨带着高度的社会责任感再一次披挂上阵,开始了奥运体育建筑的规划设计工作。那时英语在中国并不普及,马国馨带领BIAD团队,一边翻译各种文献资料,一边学习奥运赛事对体育场馆的各种要求。尽管中国最终以两票惜败,但在这一过程中,马国馨和团队积累了大量的经验。

2000年,当得到北京再次申办奥运会的消息后,BIAD集结了以马国馨为首的全院精锐专项团队,全面开展申奥工作,承担了《申奥报告》中场馆规划方案章节的编制工作,以及申奥场馆的全部规划方案设计工作。经过一年半的规划、论证、设计和数十遍地修改,在北京奥申委代表团向国际奥委会送交的《申办报告》中,BIAD完成的奥运场馆及奥林匹克公园的规划设计方案,获得国际奥委会委员们的好评,为申奥成功做出了突出贡献,更为中国体育建筑奠定了坚实的基础。

02 马国馨忆建筑生涯中最难忘的项目

马国馨作为一名造诣高深的建筑大师,不仅为中国体育建筑做出卓越贡献,还主导设计了包括首都机场T2航站楼、毛主席纪念堂在内的一系列重要工程。如今,他回忆起自己的建筑人生,最印象深刻的当属毛主席纪念堂的设计工作。

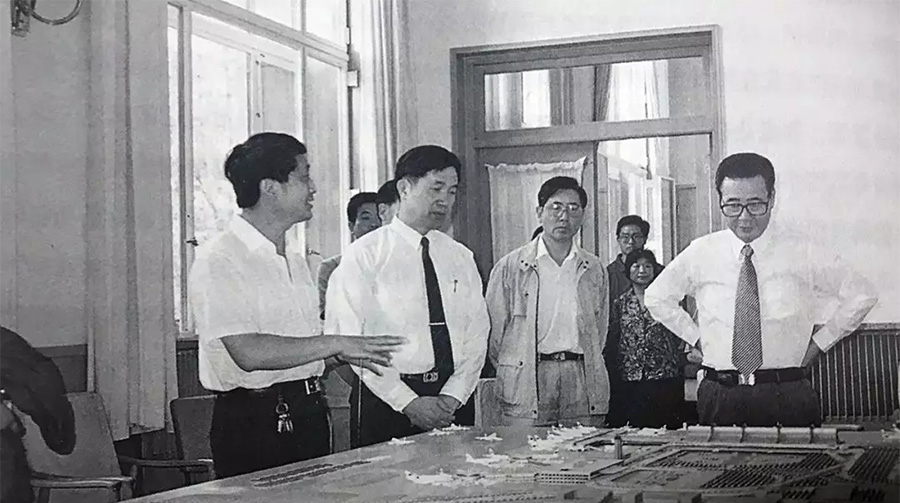

马国馨(左一)向李鹏总理(右一)汇报首都机场T2航站楼项目

马国馨(左一)向李鹏总理(右一)汇报首都机场T2航站楼项目

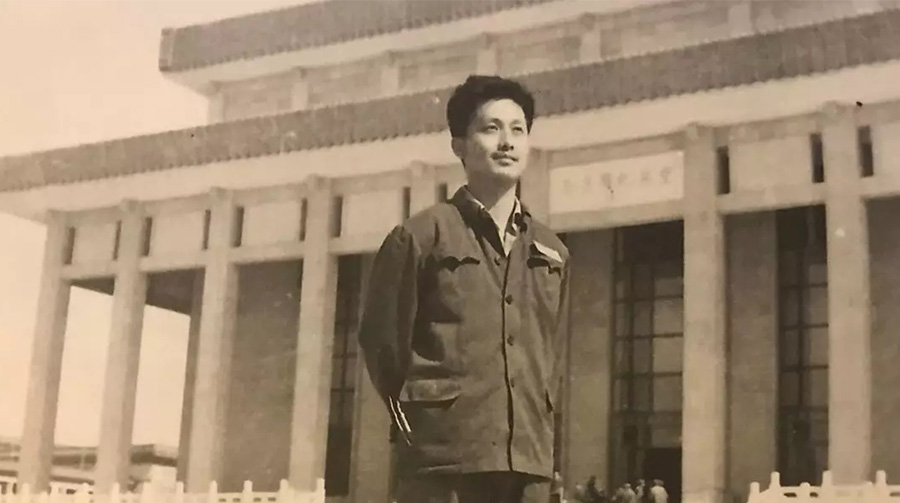

马国馨在毛主席纪念堂前留影

马国馨在毛主席纪念堂前留影

1976年9月9日,伟大领袖毛主席在北京逝世,举国悲痛。当时年仅34岁的马国馨怀着悲痛的心情接到了一项史无前例的重大工作——为毛主席纪念堂做方案。在设计建造的过程中,发生了哪些故事?为何令马国馨至今记忆犹新?

《院士马国馨》预告片

《院士马国馨》预告片